?

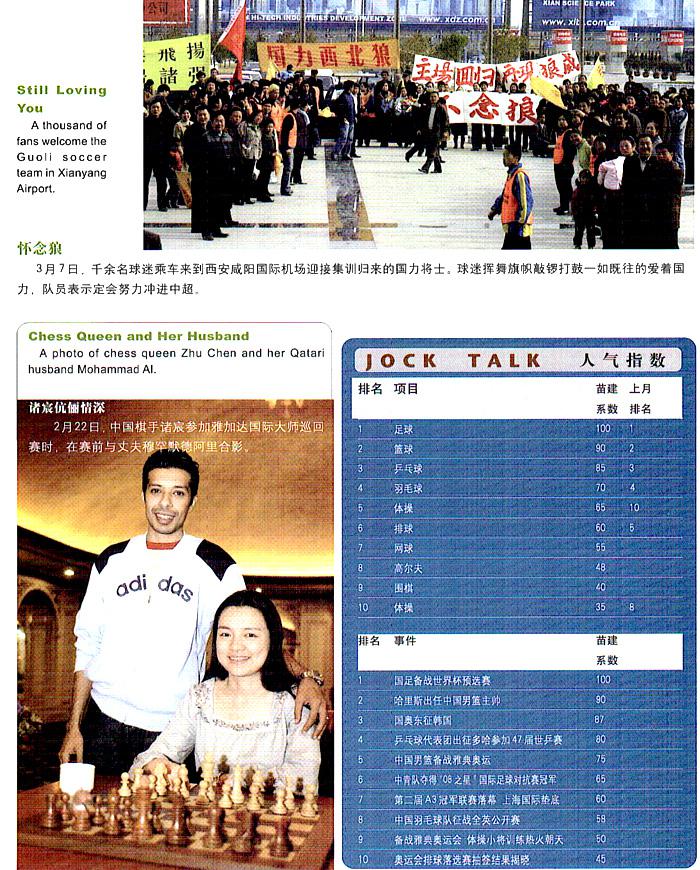

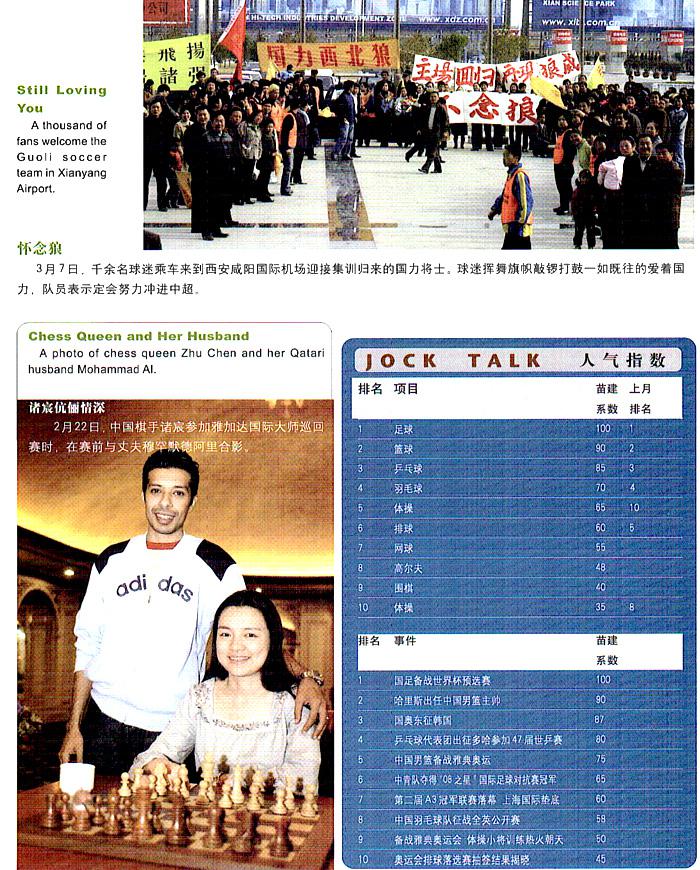

萬花筒 人氣指數(shù)

2004-11-16 08:03:18

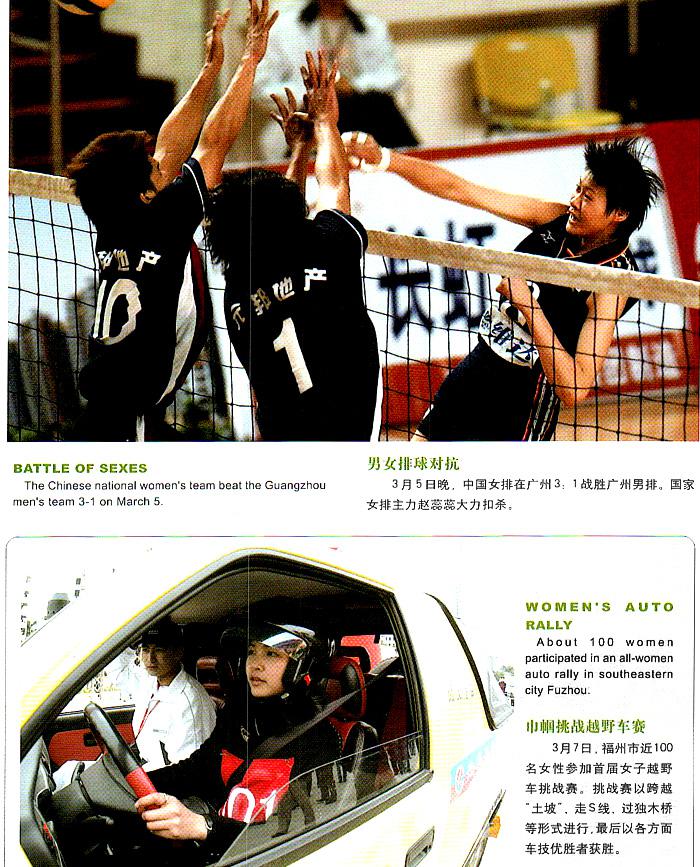

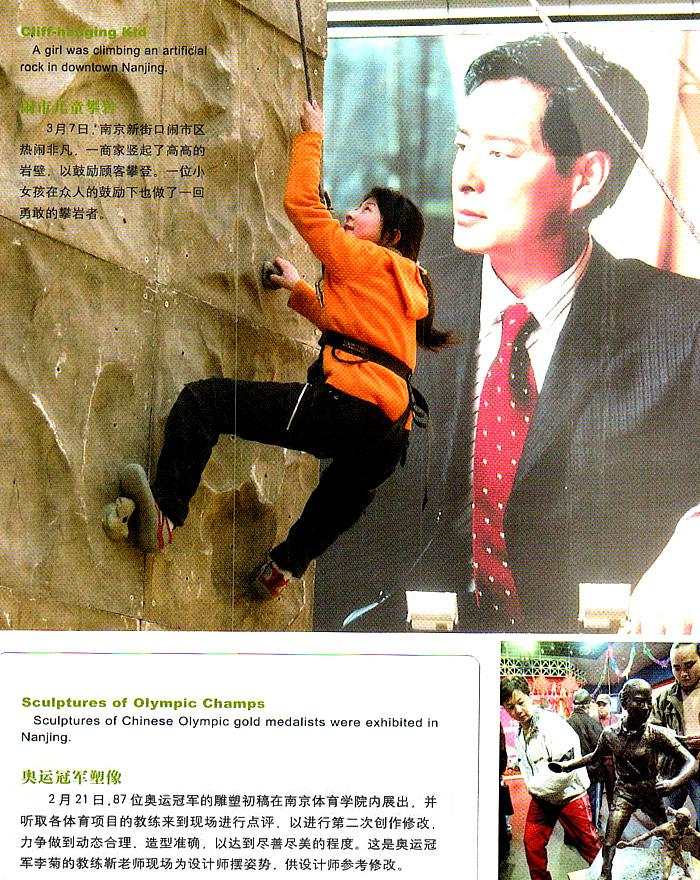

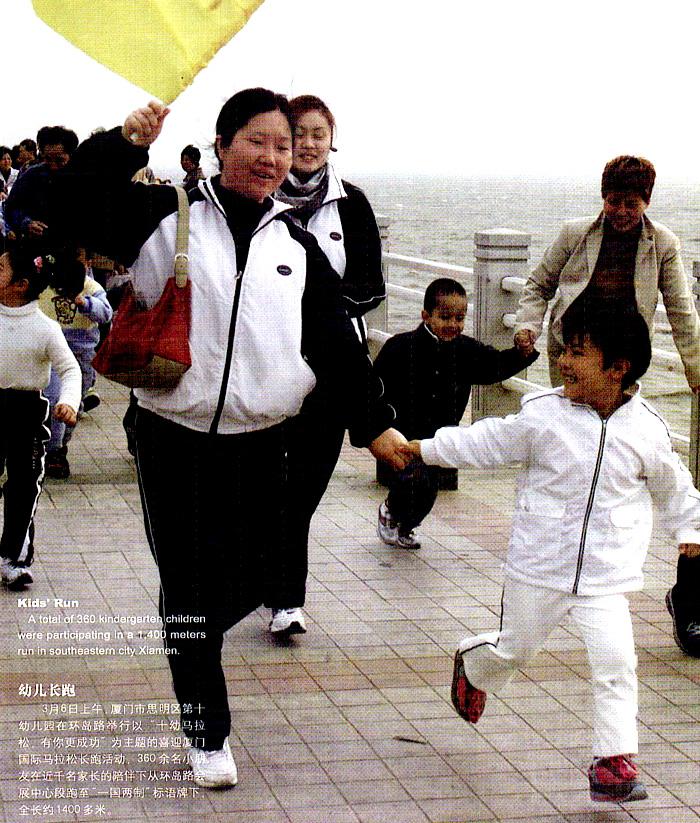

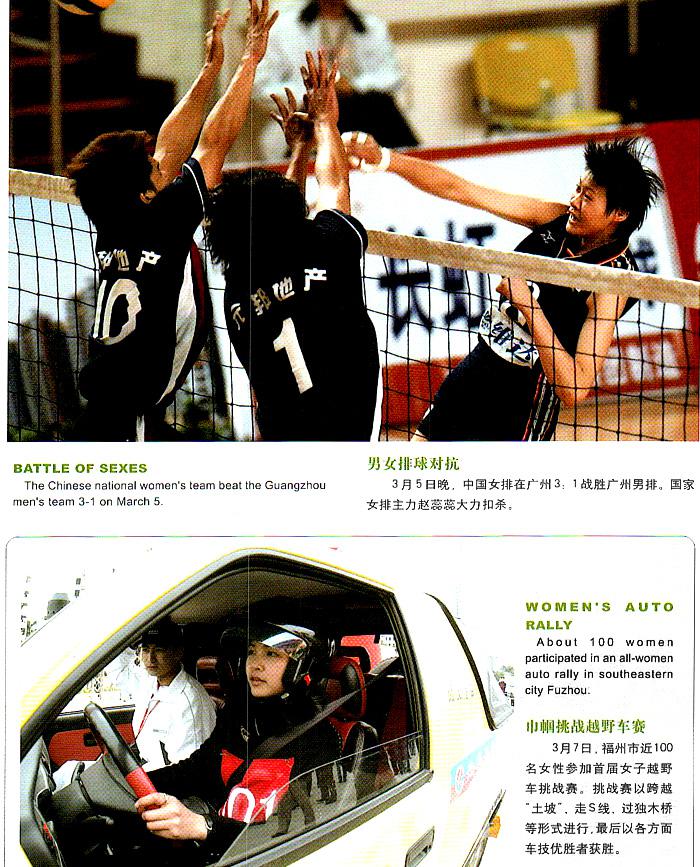

男女排球?qū)?/p>

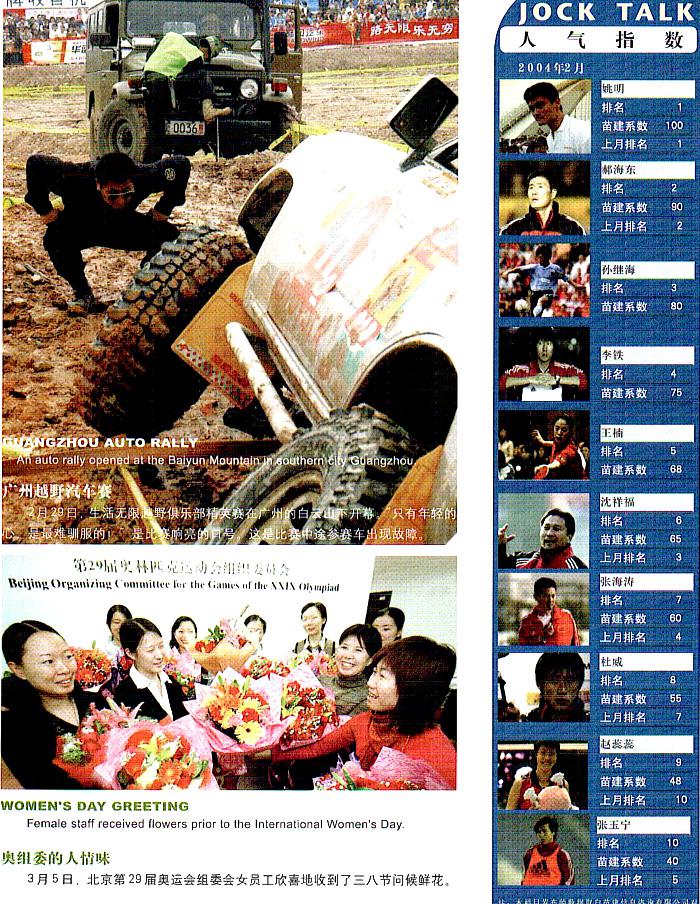

巾幗挑戰(zhàn)越野車賽

奧組委的人情味

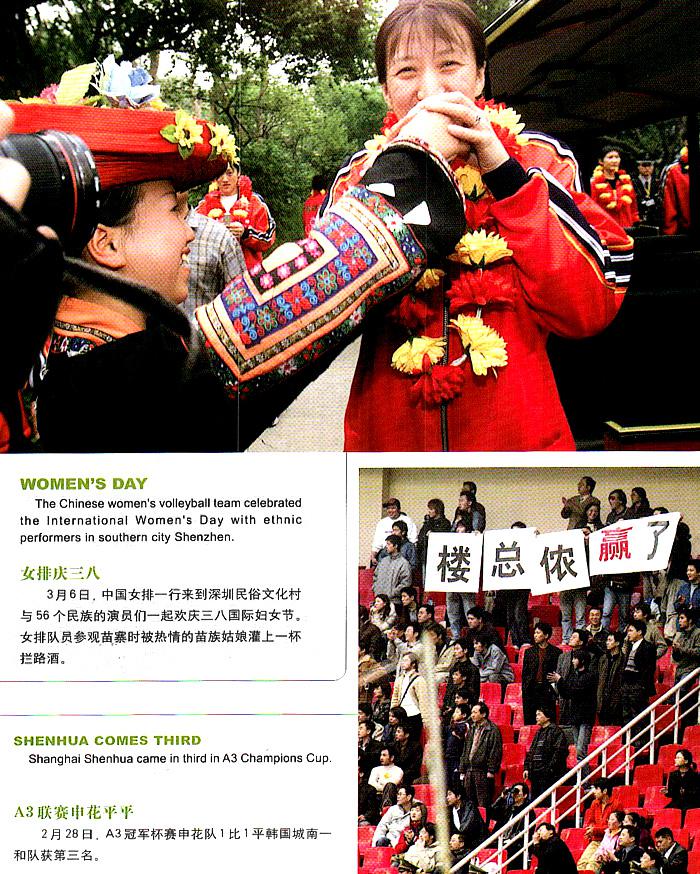

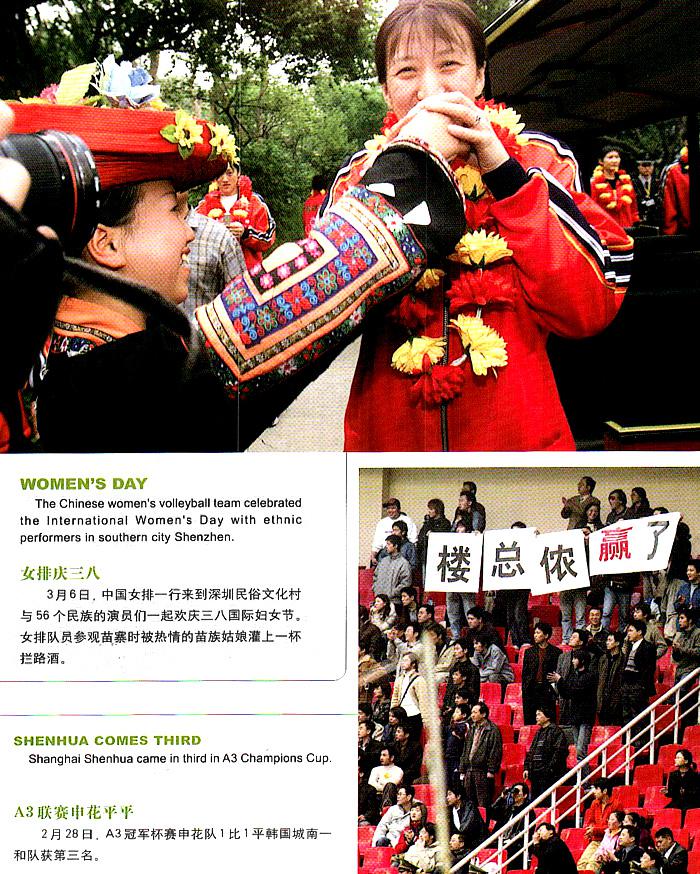

女排慶三八

……

在线播放免费人成毛片乱码|

日本视频一区二区二区|

日本人妻高清免费v片|

色欲一区二区三区精品a片|

亚洲av成人中文无码专区|

国产91网址|

日本午夜一区二区视频|

东京热日本av在线观看|

米奇7777狠狠狠狠视频影院|

啪啪免费网站|

日本熟女人妻一区二区三区|

日本中文一区二区在线|

成人毛片无码一区二区三区|

色丁香久久|

91久久精品一区二区喷水喷白浆|

亚洲毛片一区二区在线|

性高湖久久久久久久久|

日韩我不卡|

色老板在线免费观看视频日麻批|

青青手机在线观看视频|

a级毛片免费观看网站|

日本久久久免费高清|

天堂麻豆精品在线观看|

国内精品久久久久影院优|

国产成人久久精品77777综合|

久久99精品波多结衣一区|

日本一区二区不卡在线|

色哟哟精品视频在线观看|

中文字幕亚洲无线码在一区|

国产精品久久国产精品久久|

中国国产不卡视频在线观看|

摸进她的内裤里疯狂揉她动视频|

亚洲人成网站久久久综合|

伊人久久亚洲精品中文字幕|

2019日韩中文字幕mv|

国产精品天堂|

日韩美女人妻一区二区三区|

亚洲国产精品日本无码网站|

蜜臀aⅴ国产精品久久久国产老师|

国产极品喷水视频|

白白色发布会在线观看免费|