?

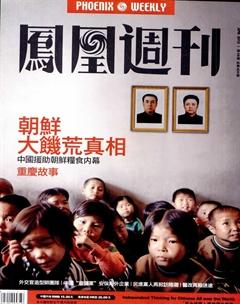

2012年10期

蜜桃视频免费在线视频|

日本精品αv中文字幕|

4444亚洲人成无码网在线观看|

91久久福利国产成人精品|

男女后入式在线观看视频|

国产精品一区二区三区卡|

亚洲精品国产av天美传媒|

日本免费一区尤物|

中文字幕亚洲日本va|

一区二区三区国产精品乱码|

久久久无码精品亚洲日韩按摩

|

久久婷婷五月国产色综合|

国产香蕉97碰碰视频va碰碰看|

草莓视频中文字幕人妻系列|

亚洲精品中文字幕不卡|

亚洲sm另类一区二区三区|

草草网站影院白丝内射|

成年人视频在线播放视频|

国产一区二区三区在线蜜桃|

亚洲 另类 日韩 制服 无码|

国产成人av综合亚洲色欲|

高清国产精品一区二区|

国产 高潮 抽搐 正在播放|

av无码免费永久在线观看|

亚洲第一区二区快射影院|

日韩精品极品系列在线免费视频|

国产乱子伦|

91高清国产经典在线观看|

在线播放偷拍一区二区|

亚洲成av人片不卡无码|

每天更新的免费av片在线观看|

第九色区Aⅴ天堂|

日韩中文字幕素人水野一区|

日夜啪啪一区二区三区|

日韩爱爱视频|

国产视频一区2区三区|

三级全黄的视频在线观看|

一本大道东京热无码中字|

一区二区三区四区免费国产视频|

国产无遮挡又黄又爽高潮|

亚洲av国产av综合av卡|