西南大學(xué)美術(shù)學(xué)院研究生作品選

2014-04-29 10:56:49

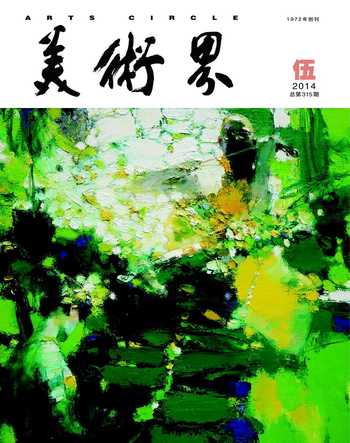

美術(shù)界 2014年5期

關(guān)鍵詞:版畫(huà)

①黃 晶 《大蜂窩》油畫(huà) 120cm×160cm

②朱玲曦 《盼》版畫(huà) 51cm×67cm

③趙瑩發(fā) 《依賴(lài)》油畫(huà) 120cm×90cm

④溫 文 《山》油畫(huà) 45cm×60cm

⑤安燕玲 《吻》油畫(huà) 50cm×60cm

⑥楊 熙 《哈薩克族老人》色粉畫(huà) 25cm×35cm

猜你喜歡

中國(guó)中小學(xué)美術(shù)(2022年5期)2022-07-07 17:12:39

少兒美術(shù)·書(shū)法版(2021年12期)2021-10-24 02:50:28

少兒美術(shù)(2021年6期)2021-04-26 13:47:34

少兒美術(shù)(2020年5期)2020-12-06 05:52:38

少兒美術(shù)(2019年8期)2019-12-14 08:07:02

北極光(2018年5期)2018-11-19 02:23:50

小小藝術(shù)家(2018年1期)2018-06-05 16:55:48

地火(2014年4期)2014-03-01 01:55:30

東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)(2013年5期)2013-09-17 09:03:54

中國(guó)校外教育(2006年1期)2006-04-12 00:00:00