武山旋鼓舞

2025-02-20 00:00:00

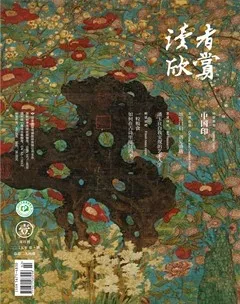

讀者欣賞 2025年1期

猜你喜歡

東坡赤壁詩(shī)詞(2024年1期)2024-03-12 11:55:25

紅蜻蜓·低年級(jí)(2019年2期)2019-07-31 08:13:40

文學(xué)少年(原創(chuàng)兒童文學(xué))(2019年4期)2019-05-23 09:41:30

學(xué)生天地·小學(xué)低年級(jí)版(2017年8期)2017-10-17 08:54:21

發(fā)明與創(chuàng)新·中學(xué)生(2016年10期)2016-05-30 10:48:04

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(2016年6期)2016-02-28 18:42:50

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(2016年4期)2016-02-28 18:42:16

計(jì)算機(jī)應(yīng)用文摘(2015年19期)2015-07-18 12:09:17

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(2015年5期)2015-02-28 18:40:52

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(2015年3期)2015-02-28 18:40:31