?

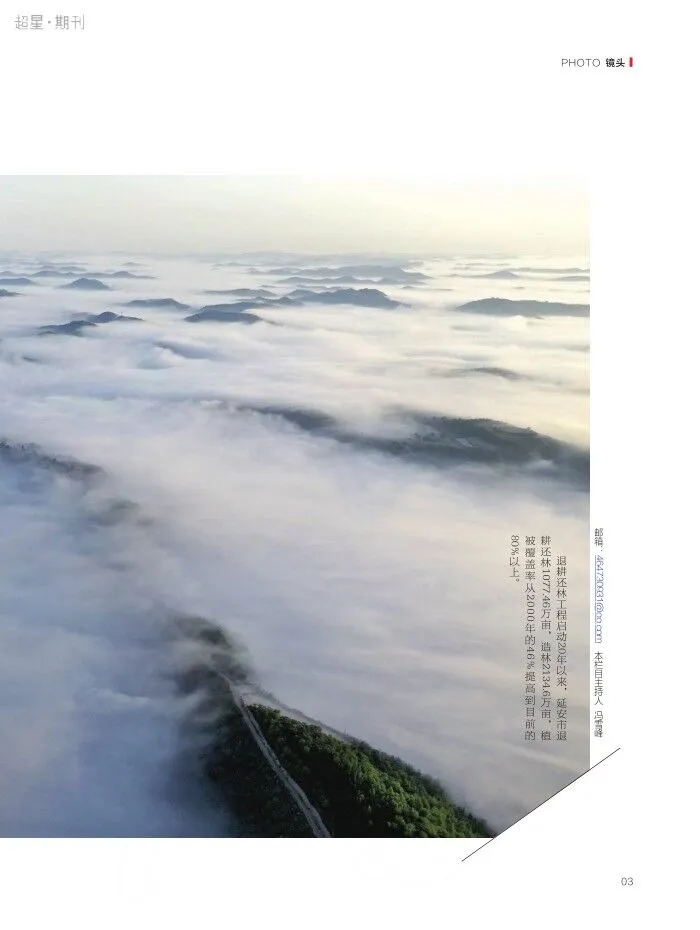

『綠肥黃瘦』

2019-10-08 07:41:40

久久影院午夜理论片无码|

色偷偷亚洲av男人的天堂|

精品蜜桃av免费观看|

国产激情久久久久久熟女老人|

免费观看的a级毛片的网站|

人妻少妇偷人精品无码|

99久久免费中文字幕精品|

在线视频色系中文字幕|

亚洲欧美日韩成人高清在线一区|

自拍偷自拍亚洲精品播放|

亚洲伊人久久综合精品|

一区二区三区国产内射|

97午夜理论片影院在线播放|

麻豆AⅤ无码不卡|

能看的网站中文字幕不卡av|

亚洲av网站在线观看一页|

国产精品一区二区在线观看|

美女啪啪国产|

99久久精品国产一区色|

51国产偷自视频区视频|

国精品无码一区二区三区在线|

日韩欧美国产自由二区|

国产色婷亚洲99精品av网站|

成年av动漫网站18禁|

免费xxx在线观看|

久久99亚洲综合精品首页|

国产一区二区三区十八区|

亚洲av成人噜噜无码网站|

久热香蕉视频|

视频一区中文字幕亚洲|

亚洲精品视频在线一区二区|

亚洲人成网站18禁止久久影院|

国产人成亚洲第一网站在线播放|

亚洲天堂男人的av天堂|

日本一区二区三区免费播放|

а中文在线天堂|

99久久国产一区二区三区|

久久综网色亚洲美女亚洲av|

一本加勒比hezyo无码人妻|

久久99久久99精品免观看不卡|

亚洲精品一区二区三区四区久久|