上海醫(yī)藥

- 胰管結(jié)石癥診治進(jìn)展*

- miRNAs在腫瘤基因治療中的研究進(jìn)展*

- 以預(yù)約門(mén)診為特色的家庭醫(yī)生責(zé)任制的實(shí)踐和探討

- 上海某郊區(qū)新建三級(jí)醫(yī)院患者滿意度情況及思考

- 上海市某社區(qū)健康教育講座主題設(shè)置情況分析*

- 微小RNA調(diào)控雌激素受體α在乳腺癌中表達(dá)的研究進(jìn)展*

- 針刀治療腰椎間盤(pán)突出癥的臨床研究*

- 導(dǎo)氣針?lè)ńY(jié)合弩法治療腰椎間盤(pán)突出癥的臨床研究*

- 三類即時(shí)診斷檢測(cè)項(xiàng)目在社區(qū)衛(wèi)生中心的應(yīng)用探討

- 家庭醫(yī)生制度下老年人壓瘡的規(guī)范護(hù)理探討

- 社區(qū)糖尿病患者胰島素注射現(xiàn)狀與護(hù)理干預(yù)*

- 2009-2013年上海市黃浦區(qū)手足口病疫情分析

- 1993-2012年上海市黃浦區(qū)淮海中路社區(qū)居民死因分析

- 192例骨質(zhì)疏松癥患者社區(qū)門(mén)診與家庭相結(jié)合管理效果分析*

- 2 029名農(nóng)村老年人體檢結(jié)果分析及健康管理探討

- 松江區(qū)3 089例孕前檢查情況分析

- 康健街道中小學(xué)因病缺課網(wǎng)絡(luò)直報(bào)分析

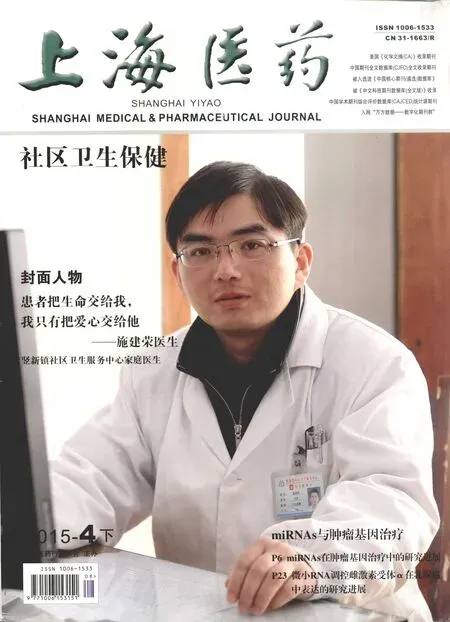

- 托起轄區(qū)居民的幸福天空——豎新鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及施建榮醫(yī)生介紹

- 腦血栓伴低鈉、低氯血癥一例

- 天麻鉤藤顆粒致肝損害一例