|

|

|

| | |

|

|

| |

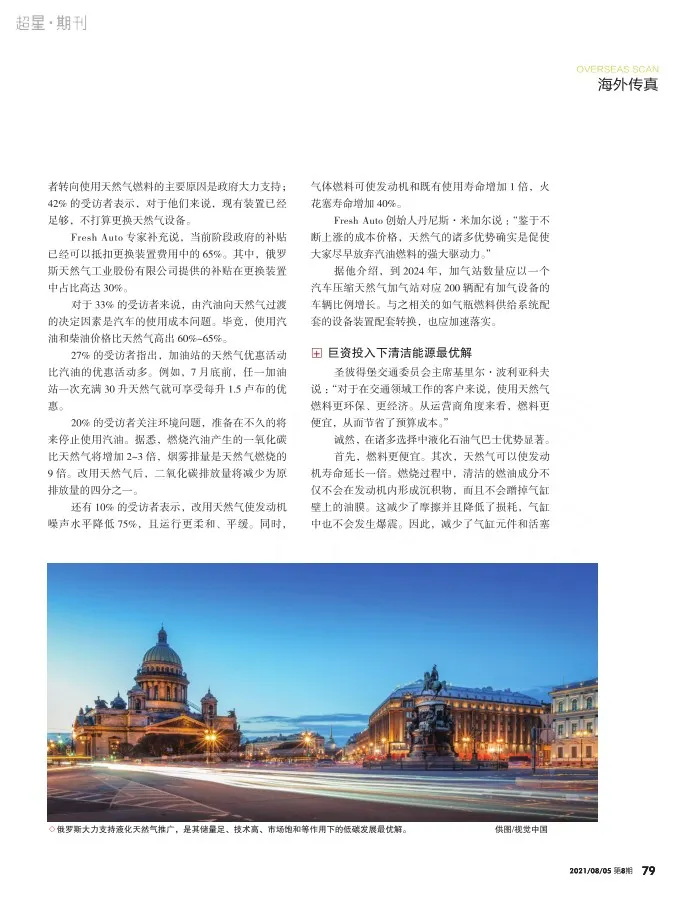

圣彼得堡迎來天然氣巴士

2021-11-04 08:19:04李璐瑤

人人妻一区二区三区|

久久精品女人天堂AV一个|

久久AⅤ天堂Av无码AV|

草青青视频手机免费观看|

一本色道久久亚洲加勒比|

人妻丝袜中文无码av影音先锋专区|

99精品人妻无码专区在线视频区|

男女啪啪免费体验区|

欧美色综合高清视频在线|

久久精品国产亚洲av麻豆四虎|

一区二区三区黄色一级片|

国产免费三级av在线|

国产如狼似虎富婆找强壮黑人|

亚洲久热无码av中文字幕|

制服丝袜人妻中出第一页|

少妇被粗大的猛进69视频|

亚洲av免费手机在线观看|

国产精品_国产精品_k频道w|

国模精品二区|

国产91精品清纯白嫩|

人人妻人人澡人人爽精品日本

|

91精品亚洲一区二区三区|

无人视频在线播放免费|

aa片在线观看视频在线播放|

亚洲精品国产福利一二区

|

春色成人在线一区av|

最新日本女优中文字幕视频|

久久免费看黄a级毛片|

亚洲精品久久久久中文字幕|

最新国产一区二区精品久久|

91青青草在线观看视频|

久久精品国产91精品亚洲|

全部孕妇毛片丰满孕妇孕交|

久久国产影视免费精品|

看国产亚洲美女黄色一级片|

欧美日韩精品久久久久|

无码少妇一级AV便在线观看|

一区二区三区国产视频在线观看

|

国99精品无码一区二区三区|

18成人片黄网站www|

最新亚洲无码网站|